Callejones

realização de Diego Hernández

México. 2023. 13 minutos.

em exibição até 31 de janeiro

Em três relatos sobre exibições de seus próprios filmes, Diego Hernández explora as forças que movimentam o seu cinema. Uma conversa íntima em que o diretor tenta – e também se esquiva de – responder o que busca ao fazer filmes.

folha da sessão por Giovanna Bohrer

Imitar a realidade

Três ruas, três músicas, três memórias. É com esses padrões que começamos a nos perceber diante de pedaços de uma história em que cinema, morte e corpo conversam livremente. Essa história pertence a Diego Hernández, mas também pertence ao seu pai, ao seu dentista, à senhora que foi à exibição do seu primeiro longa e aos amigos que, no fim das contas, ainda sorriem diante de um filme finalizado. Tudo começa e termina no cinema. Surge e chega até nós por meio da captura. E por conta disso a memória, agora, é também nossa.

Callejones se refere nominalmente a três pequenas ruas fictícias que, na história, marcam cada uma das experiências que o diretor decide nos confiar. Diante desse compartilhamento de lembranças, é rápido o meu sequestro rumo às entranhas dessas histórias. Tudo é granulado, anacrônico, lacunar. As capturas imperfeitas da handycam configuram uma espécie de paradoxo entre a não-preocupação com uma qualidade perfeita e o esforço de traduzir em imagem um resgate nebuloso de memórias. Diego encena momentos, procura poses para suas metáforas, testa ângulos dentro do que é possível filmar com suas próprias mãos. Por um instante, eu me esqueço da impossibilidade de ser fiel a uma memória — e me deixo levar por aquelas nuvens, pelos movimentos calculados, pelos cenários reproduzidos no contexto doméstico.

O uso desses artifícios torna a obra de difícil categorização. Não é como se o diretor buscasse imagens já existentes e as ressignificasse por meio da combinação entre montagem e narração — no mais tradicional entendimento do que seria um documentário. Ele opta pela reconstrução, por colocar-se em cena como personagem de seus próprios relatos, oferecendo novas imagens ao mundo, novas memórias. Na simplicidade de filmar reflexos, fotos em telas e usar os enquadramentos possíveis diante das condições de rodagem, Callejones cria para si uma representação independente da realidade daqueles relatos. Ilustra um passado com elementos do presente.

Logo penso em como Harun Farocki não só descreve o documentário como “imitação mágica da realidade”, o que por si já converge ao que é operado neste filme, mas ainda estabelece uma relação do gênero com os ready-mades de Duchamp. Um tipo de arte encontrada, por quem sabe procurar. Diego Hernández sabe fazê-lo, e acha esse combustível criativo em algo que já estava lá, em si mesmo. Seus filmes. Suas memórias. Ao nos apresentar histórias paralelas ocorridas durante a produção de três de seus filmes — temas prontos que ele encontra ao olhar retrospectivamente sua trajetória como cineasta —, reinventa-os, imita-os, exerce a mágica que o cinema permite. E aqui não é preciso se comprometer com um ideal de reprodução da realidade: há liberdade para brincar com as memórias, estabelecendo entre elas relações que talvez não fossem possíveis a não ser dentro de um filme.

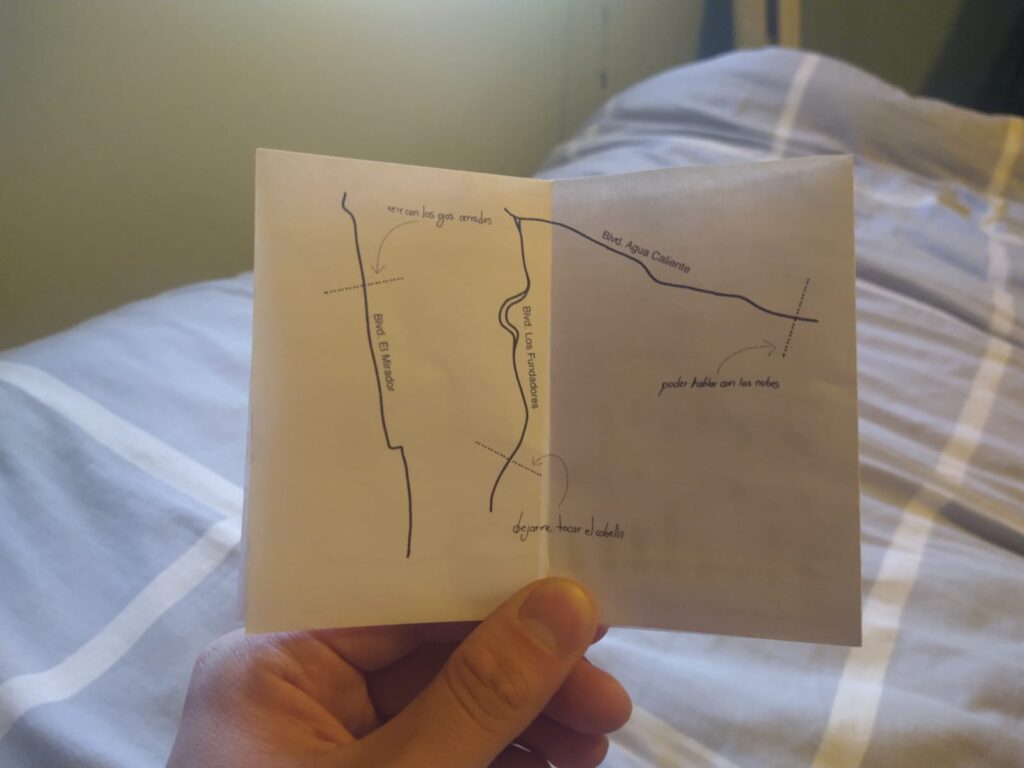

Investida nessas associações, percebo que cada ato segue um padrão, aparentemente traçando um movimento do mais distante ao mais fresco na memória. Das recordações mais vagas às mais detalhadas. Dentro de partes estruturadas, descubro a morte precoce do pai de Diego, seguida de seu casual encontro com uma mãe que perdeu o filho e, enfim, da relação com um dentista que é diagnosticado com uma doença terminal. As histórias chegam, demonstram que sobrevivem no presente — em olhar as mãos, em tocar os cabelos ou em sorrir de jeitos distintos — e se despedem com uma trilha sonora consoante ao sentimento, reproduzida de dentro do carro (que, por sua vez, acredito ser conduzido ao longo do callejón apresentado em ilustração antes dos atos). Sempre nessa ordem. Ao fim da última parte, talvez uma pista para as tantas perguntas que são feitas ao longo do filme — “Destination Unknown” é o que toca nos alto-falantes do veículo.

Outro ponto em comum que Diego encontra para as três partes de Callejones é seu corpo, aqui explorado como instrumento de diálogo entre memórias e imagens. “Há uma [imagem] que prevalece sobre as demais na medida em que a conheço não apenas de fora, mediante percepções, mas também de dentro, mediante afecções: é meu corpo”, diz Henri Bergson. O filme carrega, em partes, essa ideia: o corpo recebe e devolve estímulos; absorve e dá ao mundo novas imagens; é um centro de ação. Os impulsos que fazem com que o diretor guarde na memória aquilo que nos conta partem dos sentidos do corpo. As unhas que remetem ao céu — e que ainda remetem ao seu pai —, o cabelo que recorda a mãe do filho falecido, os dentes que dão vergonha, doem ou fazem com que os olhos se fechem ao desenharem um sorriso.

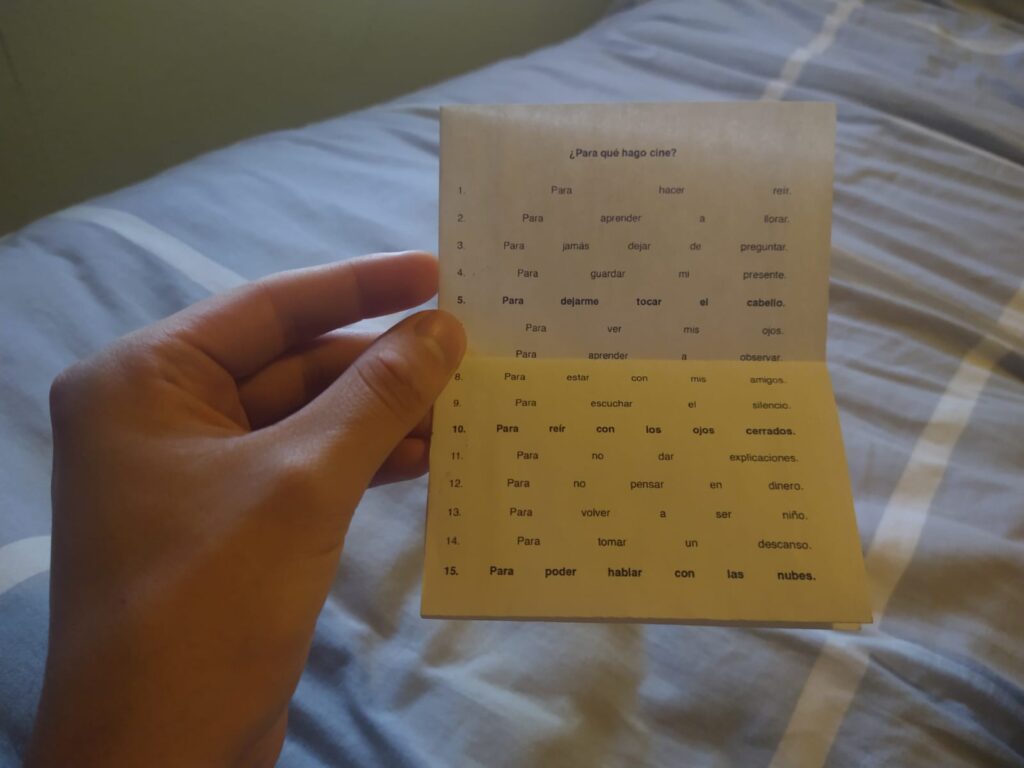

Diante de um filme que demonstra e incita a autorreflexão, sobram dúvidas intra e extradiegéticas. O que muda antes e depois do cinema? Há razão para seguir fazendo filmes? O que motiva minhas escolhas? Por que filmar tanto o céu? Precipito-me e chego a concluir que talvez essas questões se resolvam somente ao se saber lidar com o contentamento — quando, sem respostas, segue-se apontando a câmera para cima do mesmo jeito, filmando o céu para simplesmente lembrar-se de como os momentos se prolongam quando são capturados e congelam ali, com a eternidade da imagem em movimento. Mas, antes que eu possa chegar a qualquer certeza, Diego propõe a resolução final: fazer cinema pelo sorriso daqueles que amamos. E isso parece bastar.

Giovanna Bohrer é estudante de jornalismo, redatora da Revista Repeteco, crítica cultural e editora-adjunta de publicações dos Estranhos Encontros.

compartilhamentos, por Diego Hernández

Callejones [Vielas] é um pequeno tríptico composto por três breves peças nas quais relato anedotas sobre os três longas-metragens que eu havia realizado até então: Los Fundadores [Os fundadores], Agua Caliente [Água quente] e El Mirador [O observador]. Os três filmes têm nomes de avenidas de Tijuana, a cidade onde moro e o espaço que me interessa explorar por meio do cinema. Essas avenidas existem, e eu as percorro diariamente com meu carro. Os três segmentos de Callejones apresentam ruas fictícias, pequenos cruzamentos ou acessos secundários àquelas avenidas. Mas, para escrever adequadamente sobre Callejones, preciso explicar o contexto em que o curta surgiu.

Em 2023 rodei meu terceiro longa, El Mirador. Apesar de ser uma produção muito pequena, com um clima descontraído para a equipe, eu pessoalmente estava passando por um período emocional muito difícil, e as filmagens agravaram isso. Houve situações durante a produção que me afetaram profundamente, como perder imagens de um cartão de memória de que eu não tinha feito backup corretamente e ter de refilmar, ficar sem dinheiro… Foi a primeira vez que questionei se queria continuar fazendo filmes, pelo menos dessa forma. Foi nesse contexto que fiz o primeiro segmento de Callejones, um dia depois de terminar as filmagens de El Mirador.

Tentei reafirmar os motivos pelos quais quero continuar fazendo filmes, e o resultado foi um pequeno texto em que acabei falando sobre meu pai, o quanto sua morte dói em mim e como fazer filmes me faz sentir mais perto dele. Meu pai era um cinéfilo que devorava inúmeros filmes na televisão. Ele adorava The Green Mile [À Espera de um Milagre], com Tom Hanks. Morreu quando eu tinha 15 anos. Poucos meses depois, aprendi a editar no Sony Vegas. Fazer vídeos se tornou uma forma de me distrair e de sobreviver ao luto.

O texto que escrevi me comoveu muito, e imediatamente quis transformá-lo em vídeo. Peguei minha antiga filmadora Samsung SMX-C10 e comecei a procurar imagens que tivessem relação com o que eu havia escrito. As características da câmera eram maravilhosas: seu tamanho, a baixa resolução e o controle limitado sobre muitos parâmetros faziam com que o instrumento parecesse um brinquedo, e o processo, uma brincadeira. “Poder falar com as nuvens”, como intitulei este segmento, foi escrito, filmado e editado em um único dia. Foi uma reconciliação imediata com o cinema. Uma libertação emocional e uma forma de reacender meu entusiasmo com tudo isso. De certa forma, um retorno à época em que comecei a fazer vídeos, aos 15 anos.

Apaixonei-me pelo processo: livre, lúdico, ambíguo. Depois de alguns meses, ocorreu-me criar mais duas peças baseadas em meus outros longas, e tentei identificar a estrutura e os elementos que compunham cada uma: uma parte do meu corpo, uma anedota sobre uma sessão e a ideia de morte. Os três segmentos de Callejones buscam explorar a relação da minha vida com a morte. Explorá-la através de experiências reais e ficcionais. Meu pai, o filho falecido de uma mulher misteriosa e um dentista com uma doença terminal.

Certa vez li um livro com conferências ministradas por Badiou, em que ele desenvolvia alguns argumentos a respeito do cinema. Em uma delas, ele explicava três teses de Godard. A primeira: o cinema é a arte da relação entre imagens. A segunda: o cinema é uma arte do século XX, inventada e realizada nesse século. A terceira: a principal relação que o cinema pôs a descoberto é a relação com a morte. Ele comenta que o século XX foi o século da morte, e o cinema foi a sua grande testemunha. Foi uma testemunha não apenas por retratar a morte em imagens, mas por expor as relações entre os vivos e os mortos. Mas, ao mesmo tempo, o cinema deve superar essa relação, trilhar novos caminhos e inventar algo mais. Voltar à experimentação.

Callejones foi o meu retorno à experimentação. Creio que experimentar é, em essência, criar novas formas de vida. Não me refiro ao biológico, mas à abertura de espaço para maneiras inéditas de existir: imagens, processos, relações, sensibilidades. A experimentação não é um mero gesto formal, mas uma prática vital que transforma tanto o que fazemos quanto a forma como o fazemos. Cada projeto exige a descoberta da maneira mais honesta de fazê-lo nascer; e essa maneira, por vezes, consiste em desmantelar ideias herdadas, reinventar métodos que permitam que nossas ideias respirem, que vivam. Consequentemente, reinventar o mundo em que vivemos.

Callejones; 2023; 12:50 minutos; México; Colorido; 3:2; Direção, roteiro, fotografia, montagem e produção de Diego Hernández; Desenho de som de Fulvio Cortez; Com Diego Hernández

apoiadores dos estranhos encontros

Dinah Oliveira, Julia de menezes nogueira, aloísio corrêa, Yasmin Vereen, izabela henriques, patrícia medeiros, arthur assumpção, maria tereza kauffman, Victor Feffer, Leo de Freitas Montagner